英・EU、金融規制協力のフォーラム設置で合意 これまでの経緯と今後どうなるか?

1.ブレグジットの課題として残った金融分野

2.シティ・オブ・ロンドンとは

3.タックスヘイブンの真実

4.今後、どうなるのか?

英国がブレグジットを果たし、欧州は新たな時代を迎えています。英国とEUのあり方の中で特に課題として残っているのが金融分野です。この金融分野のことを考えてみます。(記事執筆時点は2021年3月28日)

1.ブレグジットの課題として残った金融分野

英国の欧州共同体(EC)加盟から約半世紀。EUは英国の政治、経済、社会、文化に深く組み込まれてきました。EU離脱の影響は決して小さくはありません。

ジョンソン英首相は強硬な姿勢を示しつつ、就任から1年半でEUとの離脱協定及び自由貿易協定(FTA)の締結に成功しました。

英国は一部を除き、EUの関税同盟と単一市場から離脱しました。これにより、英EU間での人、モノ、資本、サービスの移動の自由は終了しました。英EU間の物の移動に関税はかからず、輸出で優遇を受けられる数量に制限は設けられません。

英国はEUからの移民も制限できるうえ、EUに縛られずに自由に他国と貿易協定を締結できるようになりました。

労働や環境、食品規制については高い水準での維持で合意しましたが、英国が今後EU規制に連動する義務はありません。EU離脱派が強い敵意を示す欧州司法裁判所の管轄からも外れました。英国はまさに、EUからの自由を選んだのです。

このような英国とEUとの関係の中で、特に課題として残ったのが金融分野でした。英国政府と欧州委員会が2020年12月24日に合意した通商・協力協定には、金融サービス業の「同等性」について認める内容の記載はありませんでした。そこから、金融サービス業の「同等性」を認めるかどうかの決着がつかずに、今に至っています。

多くの在英金融機関はこれまで「単一サポート制度」を利用し、EU各国で金融サービスを提供していました。しかし、EU離脱の移行期間終了に伴ってその権利が失効することから、フランスやオランダなどのEU側に拠点を設立、もしくは資産や人員を一部移動するなどしてきました。

離脱の移行期間が2020年末で終了し、英国側への影響が如実に表れたのが自由貿易協定(FTA)の対象外だった金融分野です。

英国はブレグジットにより「単一パスポート」と呼ばれるEU共通の免許制度を抜けました。ロンドンに拠点をおく金融機関は、英当局の免許で在EUの顧客に自由に営業出来ましたが、第三国の立場になったことで、市場アクセスに壁ができました。

EUには加盟国の市場参加者に対し、域内企業の株式やデリバティブ取引をEU域内か規制環境を「同等」と認めた国で執行するよう義務付ける規則があります。英・EU間の同等性評価は通商協議が難航した余波で後回しになり、結論が出ないまま移行期間を終了しました。そして、「同等性評価」の結論がないまま時が過ぎ、世界の金融市場におけるロンドンの地位が揺らぎ始めたのです。

取引所運営のCBOEヨーロッパ(https://www.cboe.com/)の集計では、欧州株の売買占有率でロンドンは20年12月には44%と、2位の独フランクフルトを引き離していました。しかし、完全離脱後の21年1月には22%と半減し、代わって4位だったオランダのアムステルダムが7%から23%に上げ、首位に立ちました。アムステルダムは欧州最大の株式取引拠点としての地位をロンドンから奪いました。

アムステルダムの台頭は世界の金融取引市場で大きな力を誇った17世紀の姿を思い起こさせます。アムステルダム急浮上の要因としては複数の電子取引市場の運営会社が移った結果とされています。オランダは英語が広く通じ、外国企業の誘致にも積極的でもあります。

英国の地位低下はデリバティブ(金融派生商品)でも明らかになってきています。英IHSマークイット(https://ihsmarkit.jp/index.html)によると、ユーロ建て金利スワップ取引の世界シェアで英国は1月が11%と、半年前の20年7月(40%弱)から大きく下がりました。EUは25%と半年前の10%弱から膨らみ、米国も19%と約2倍になりました。

英国とEUの協議は難航しておりますが、2021年3月26日に英政府は、金融規則協力を狭義するフォーラムを設置することで欧州連合(EU)と合意したと発表しました。ただし、結論が出るにはさらに時間がかかりそうです。

EUのマクギネス欧州委員(金融サービス・金融安定担当)は23日、欧州証券市場監視機構(ESMA:https://www.esma.europa.eu/)のイベントで、同等性評価について「急ぐ必要はない」と語っています。また、「英国に対して単一市場へのアクセスを再構築することはしない」とも述べており、個別事案ごとに慎重に検討する考えを強調しています。

一方の英国もアクセスを獲得するためにEUに妥協すべきではないとの声が上がっています。これらの発言を見てみると、一筋縄では進まない可能性が高そうです。

2.シティ・オブ・ロンドンとは

世界の金融の中心はどこか?真っ先に思い浮かぶのはニューヨークのウォール街ですが、ウォール街の場合は巨大市場の米国内の取引が大半です。確かに金融取引量自体は世界一ではあります。しかし、世界の金融の中心とは実はロンドンのシティです。

ロンドンの証券取引所は1801年に設立されました。ロンドンの取引所の起源はコーヒーハウスにあるのだそうです。証券取引所ができる以前から、紳士たちがコーヒーハウスに集まり、市場価格の動向を確認したり、投資を行ったりしていました。このようなことから資本主義が始まっていきました。

オランダの東インド会社は、初の株式会社として有名ですが、その頃から英国やオランダで、資本主義と近代金融の基礎となる「産業への融資」が始まり、資本主義下における成長を促す仕組みが確立されていきました。

大英帝国は拡大していき、それにつれてロンドンにシティは世界の金融の中心となっていったのです。

表に出てくる歴史はこのようなものですが、シティには国際金融資本家のロスチャイルド家が深く関わってもいます。

ロスチャイルド家はイギリスのロンドン中心部の地域で活動しており、この金融街は「シティ」または「スクエアマイル」という名前で知られています。

英国の主要銀行はすべて、「The City」(ザ・シティ)に本社を置いています。そこには385の外国銀行事務所もあり、そのうち70は米国の銀行です。

イングランド銀行、証券取引所、ロンドンのロイド、バルチック海運取引所(出荷契約)、フリートストリート(出版及び新聞の利益の本拠地)、ロンドン商品取引所を見つけることができるのは、「ザ・シティー」(以下、シティとします。)です。

シティはテムズ川の北岸に位置し、約677エーカー又は約1平方マイルの面積をカバーしています。そこは地球上で最も裕福な平方マイルです。1911年以来、明白なレベルの独立を達成する機会を与えた特別な権利と自由を与えられてきました。

1215年、ジョン王は「シティ」の市民に憲章を与え、毎年市長(ロードメイヤーとして知られる)を選出することを許可しました。これは今日も続いている制度です。

「シティ」は実際にはバチカン、ワシントンDCと同様の主権国家であると信じている人はたくさんいます。1964年にイングランド銀行が設立されて以来、「シティ」は英国の国政の実際の権力へ上がりました。首相、内閣、議会は、英国の真の力を隠すための見せかけに過ぎないとも言われています。

イングランドの女王がシティを訪れるとき、彼女は市長の権威に服従しなければならないと噂されています。ロードメイヤーは彼の下に12人から14人の男性からなる委員会を持っています。この委員会は「クラウン(王冠)」として知られています。「クラウン」は私有企業であり、女王も議会にも影響は受けることがないとされています。

このような表には出にくい話があるのがロンドンの金融街シティです。

現代の国際金融がロンドンでスタートしたのは、1986年の金融改革からといえるでしょう。この金融改革は「ビックバン」と呼ばれ、英国の金融市場を自由化していったのです。

これにより、電子取引が標準となり、「オープン・アウトクライ方式」で人間同士が大声でやり取りしたり、身振り手振りで直接株を売買することは無くなりました。そして、株取引の資格や手数料に関する規制が次々に緩和されていったのです。

シティが世界の金融センターであるという証明の一つが外国為替取扱量です。国際決済銀行(BIS)は2019年の1日当たりの外国為替の取引額の統計を公表しています。(https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.htm)

国別では、1日当たりの為替取引が最も大きいのは英国であり、3兆5760億ドルと世界の43.1%を占めています。第2位の米国が1兆3700億ドル(16.5%)であり、英国のシェアの高さが際立ちます。

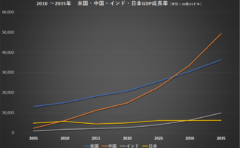

英国の経済規模はそれほど大きくはありません。世界のGDPランキングでは、第5位です。米国と比べると約6分の1。その英国が金融の国際取引において、世界の中心となっていたのです。

なぜ、ロンドンのシティが、今もこれほど世界金融に影響力を持っているのか?そこにはタックスヘイブンが関わってきます。

3.タックスヘイブンの真実

タックスヘイブンとは、日本語では「租税回避地」「低課税地域」と呼ばれる地域で、外国資本や外貨獲得の為、税制上の優遇措置を地域外の企業に対して戦略的に設けている国や地域を指します。

シンプルに言うと「タックスヘイブン」とは、法人税や所得税の税率を極めて低い地域のことです。

タックスヘイブンの起源は19世紀にまで遡ります。西欧の列強がアジア、アメリカ、アフリカを植民地支配していた時代です。英国は植民地への投資を増やし、植民地政策を推進していきました。その際、植民地への投資を促進するために、植民地の企業の税金を安くしたのです。そのため、英国の植民地には英国企業がこぞって進出したのです。

その後、英国の企業だけでなく、世界中の多国籍企業が英国の植民地に籍を置くようになりました。それによって英国の植民地は潤っていきました。税金を安くしても、会社が籍を置けば、その地域にお金を落としてくれます。籍を置くだけでも登記費用が発生したりもします。それは英国植民地の貴重な税源となったのです。

英国の海外領は第二次世界大戦後も、税制をそのままにしました。進出した多国籍企業の撤退を防ぐためです。さらに1960年代頃から英国の海外領は、スイスの銀行と同様に「秘密主義」を取り入れ、秘匿性の高い資金が集まるようになります。

英国本土ではできないことも、英国勢力圏の島々では「籍を置くだけ」で税金を安くし、しかも秘密を守るという仕組みができあがっていきました。英国本土でなければ、「自治領であり、英国の責任の範囲外である」という言い訳が成り立つため、世界中の資金が英国の海外領に集まったのです。これがタックスヘイブンと呼ばれる仕組みの起源です。

第二次世界大戦後、英国の植民地は次々に独立し、英国は経済において米国、ドイツだけでなく、日本にも抜かれます。さらにポンドは信用力を失い、世界の基軸通貨はドルとなりました。

しかし、英国はタックスヘイブンを作り、それを維持することで、世界の金融センターとしての地位を保持し続けることに成功したのでした。

4.今後、どうなるのか?

英国とEUはひとまずフォーラムを設置することで、話し合いを継続します。

ただし、英国はEUからの自由を取り戻すためにブレグジットを果たした訳ですから、EUが求める規制は受け入れにくいのが現実です。逆にEUの側は英国の主張を受け入れれば、EUを離脱した方が良いとなりかねません。EU加盟国ことを考えると、それもできにくい話です。

従って、設置されるフォーラムでの話し合いは平行線をたどる可能性が高いと思われます。

こういった一般的な見方の背景で、別の脈絡が流れているかもしれません。それは国際金融資本の力が衰えているのかどうか、ということです。国際金融資本の大元はロンドンの「シティ」です。そして、そのシティに中心にいるのが、ロスチャイルド家。シティの凋落は、国際金融資本の力が弱まってきたことなのかどうかは、大きなポイントです。

シティはウォール街の上に立っており、ワシントンDCの上にも立っていると思われます。これは、昨年の米国大統領選挙までは、陰謀論として片付けられていました。しかし、昨年の米国大統領選挙での大混乱で、ビッグテックと呼ばれる大手IT企業や、CNNをはじめとするメーンストリームと呼ばれる大手メディアは、あからさまなトランプ排除、不正選挙と思われる極端なバイデン支持を行いました。ウォール街も含め、ビッグテック、大手メディアは完全な民主党支持です。その上には国際金融資本があります。

国際金融資本と民主党は特にクリントン大統領時代から親密度が増していることが表から見ても明らかです。その民主党は昨年の米国大統領選挙でなりふり構わぬ方法でバイデン氏を大統領に押し上げました。しかし、バイデン大統領は大統領としての職責を果たせているのかというと、かなりの疑問が残ります。

大統領に就任すると、「両院合同会議での演説」を行うのが慣例です。これはいわゆる一般教書演説と同じものです。大統領は就任すると、多くは1月中、遅くとも2月の上旬には行われます。しかし、バイデン大統領は行っていません。それどころか、予定も発表されていません。

合衆国憲法第二章第3条は、大統領の義務を次のように定めています。

「大統領は、随時、連邦議会に対し、連邦の状況に関する情報を提供し、自ら必要かつ適切と考える施策について審議するよう勧告するものとする(後略)」

つまり、大統領の職責を果たせていない。

この弱体化した、機能しているとは思えない大統領がトップにいるワシントンDCの力は明らかに弱い。つまりは国際金融資本の力も弱まっているのではないかと思うのです。

報道で出てくる英国とEUの金融規制を巡る攻防、そして報道には出てこないが、裏で流れている国際金融資本の力の弱体化。このどちらを見ても、シティの力は弱まっていると見えます。シティの力が弱まっているとすると、世界のパワーバランスに大きな変化が現れているということではないでしょうか。

今後の世界の動きを知る、一つの大きなニュースがこの英国とEUを巡る金融規制を巡る攻防だったので、考察してみました。

本日はここまで。ありがとうございました。

-240x148.jpg)